2022年記事一覧

【取材】TAC NEWSにスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚知世の特集記事が掲載されました!

仕事と資格マガジン TAC NEWS

「パラレルキャリアをしなやかに歩む~ヨーヨー社労士®の活躍~」

ヨーヨー社労士ことスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚 知世の記事が掲載されました!

記事はこちら

スピカ社会保険労務士事務所では、番組出演やイベント、取材なども承っております。

まずはお問い合わせフォームからご相談下さい!

【WEB連載】第8回「LGBTQ採用の留意点」【アイデム 人と仕事研究所掲載】

株式会社アイデム様のWEBメディア人と仕事研究所にて、

スピカ社会保険労務士事務所 代表 飯塚知世 のWEB連載「おさえておきたい人事労務トレンド」の第8回が公開されています。

人事労務に関わる業務で、知っておきたいトレンドやこれから注目されることなどについて月1回解説していますす。

記事はこちら↓

今回は、LGBTQ等性的マイノリティが直面する求職時の困難と、採用にあたって企業が留意するポイントを紹介します。

スピカ社会保険労務士事務所では記事の執筆や監修などのご依頼を受け付けております。

お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。

令和4年度地域別最低賃金改定状況が公表されています

厚生労働省より、令和4年度地域別最低賃金改定状況が公表されました。

各都道府県別の最低賃金額と発効年月日が掲載されています。

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日

北海道 920 (889) 令和4年10月2日

青 森 853 (822) 令和4年10月5日

岩 手 854 (821) 令和4年10月20日

宮 城 883 (853) 令和4年10月1日

秋 田 853 (822) 令和4年10月1日

山 形 854 (822) 令和4年10月6日

福 島 858 (828) 令和4年10月6日

茨 城 911 (879) 令和4年10月1日

栃 木 913 (882) 令和4年10月1日

群 馬 895 (865) 令和4年10月8日

埼 玉 987 (956) 令和4年10月1日

千 葉 984 (953) 令和4年10月1日

東 京 1072 (1041) 令和4年10月1日

神奈川 1071 (1040) 令和4年10月1日

新 潟 890 (859) 令和4年10月1日

富 山 908 (877) 令和4年10月1日

石 川 891 (861) 令和4年10月8日

福 井 888 (858) 令和4年10月2日

山 梨 898 (866) 令和4年10月20日

長 野 908 (877) 令和4年10月1日

岐 阜 910 (880) 令和4年10月1日

静 岡 944 (913) 令和4年10月5日

愛 知 986 (955) 令和4年10月1日

三 重 933 (902) 令和4年10月1日

滋 賀 927 (896) 令和4年10月6日

京 都 968 (937) 令和4年10月9日

大 阪 1023 (992) 令和4年10月1日

兵 庫 960 (928) 令和4年10月1日

奈 良 896 (866) 令和4年10月1日

和歌山 889 (859) 令和4年10月1日

鳥 取 854 (821) 令和4年10月6日

島 根 857 (824) 令和4年10月5日

岡 山 892 (862) 令和4年10月1日

広 島 930 (899) 令和4年10月1日

山 口 888 (857) 令和4年10月13日

徳 島 855 (824) 令和4年10月6日

香 川 878 (848) 令和4年10月1日

愛 媛 853 (821) 令和4年10月5日

高 知 853 (820) 令和4年10月9日

福 岡 900 (870) 令和4年10月8日

佐 賀 853 (821) 令和4年10月2日

長 崎 853 (821) 令和4年10月8日

熊 本 853 (821) 令和4年10月1日

大 分 854 (822) 令和4年10月5日

宮 崎 853 (821) 令和4年10月6日

鹿児島 853 (821) 令和4年10月6日

沖 縄 853 (820) 令和4年10月6日

全国加重平均額 961 (930) -

併せて、「最低賃金に関するセルフチェックシート」も掲載されていますので、最低賃金を下回っていないか等のチェックに活用しましょう。

発効年月日は、都道府県によって異なります。

何れも10月ですが日付を確認しましょう。

詳細はこちらから↓

また、「最低賃金に関するセルフチェックシート」内で案内されている厚生労働省の「最低賃金特設サイト」では、どの賃金が最低賃金に算入されるか等のポイントや、よくある質問についても掲載されています。

最低賃金について分かりやすく解説されてますので、こちらもチェックしましょう♪

詳細はこちらから↓

スピカ社会保険労務士事務所では、労務管理に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください♪

【WEB連載】第7回「職場のLGBTQ対応の基礎知識」【アイデム 人と仕事研究所掲載】

株式会社アイデム様のWEBメディア人と仕事研究所にて、

スピカ社会保険労務士事務所 代表 飯塚知世 のWEB連載「おさえておきたい人事労務トレンド」の第7回が公開されています。

人事労務に関わる業務で、知っておきたいトレンドやこれから注目されることなどについて月1回解説していますす。

記事はこちら↓

6回にわたりHRテックをテーマに執筆してきました!

今回からはダイバーシティ&インクルージョンをテーマに人事労務担当者が知っておくべき知識や法改正情報をわかりやすく紹介していきます。

スピカ社会保険労務士事務所では記事の執筆や監修などのご依頼を受け付けております。

お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。

労働者の過半数代表者の選出方法と選出の際のポイント

横浜のスピカ社会保険労務士事務所です。

今回は、よくあるご質問として

「過半数代表者の選出方法と選出の際のポイント」について纏めましたので、ご参考にしていただければと思います。

「過半数代表」とは?

時間外・休日労働に関する協定書(通称36協定)などの労使協定を締結する場合などの労働者側の代表のこと。

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、

無い場合は労働者の過半数を代表する者を選出する必要があり、この者を「過半数代表者」といいます。

また、就業規則の作成・変更時にも過半数代表者に意見を聞く必要があります。

Point

複数の事業場を有する場合は、原則として、それぞれの事業場ごとに代表者を選出する必要があります。

過半数代表者となることができる労働者の要件

「労働基準法第41条第2項に規定する管理監督者でないこと」が必須要件です

※管理監督者とは・・・

一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

Point

過半数代表者の選出にあたっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けた方がよいでしょう。

過半数代表者を選出するための正しい手続き

36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、

投票、挙手などの民主的な方法で選出すること

Point

①どのような労使協定を締結するための代表を選出するのかを明確にし、

②民主的に選ぶことがポイントです

※注意点※

・会社が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって選出した場合はその労使協定は無効になります

・選出にあたっては、パートやアルバイトなどを含めた全ての労働者が手続きに参加できるようにしましょう

選出にあたり、よくあるご質問

-

「労働者の過半数の代表者」の「労働者」の範囲(分母)は?

-

正社員のみではなく、パート、契約社員、嘱託社員、再雇用者などを含めたその事業場に勤務する直接雇用関係がある全ての労働者が対象です。

管理職も分母に含まれますが、過半数代表者にはなれません。

-

パートや契約社員も過半数代表者になれるか?

-

正社員だけでなく、パートなどの非正規雇用であっても、直接雇用関係がある労働者であれば過半数代表者に選出されることは可能です。

スピカ社会保険労務士事務所では、労務管理上の具体的な対応に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください♪

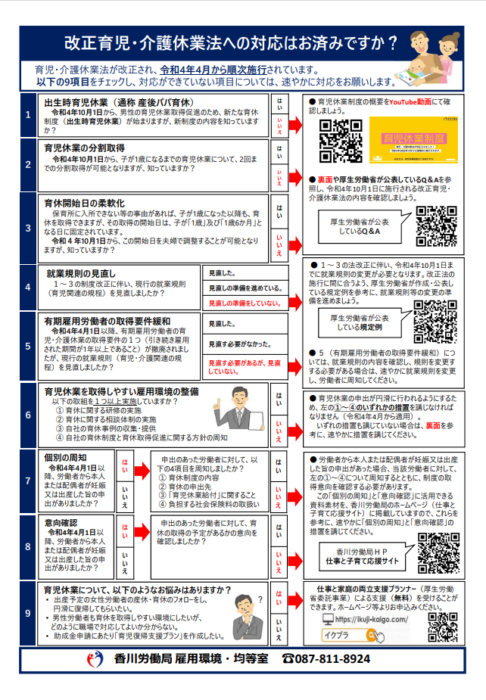

改正育児・介護休業法対応チェックリストが公開されています

香川労働局ホームページに、改正育児・介護休業法対応チェックリストが掲載されました。

会社が改正内容を理解できているか、また改正対応のための準備ができているかをチェックできるようになっています。

リストでは次の9項目についてチェックできます。

令和4年4月1日施行分も含めてチェックできるので、対応状況のチェックに活用しましょう♪

1 出生時育児休業(通称 産後パパ育休)

2 育児休業の分割取得

3 育休開始日の柔軟化

4 就業規則の見直し

5 有期雇用労働者の取得要件緩和

6 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

7 個別の周知

8 意向確認

9 育児休業について、以下のようなお悩みはありますか?

詳細はこちらから↓

スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険手続きの具体的な対応に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください♪

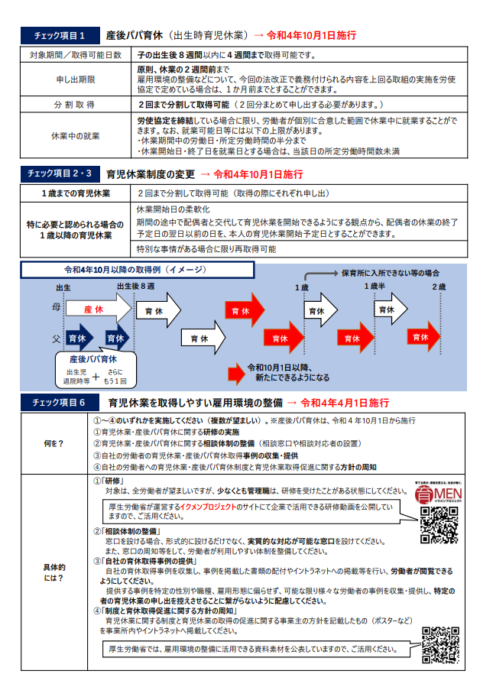

改正育児・介護休業法対応の簡易版規定例について

福井労働局より、令和4年10月1日からの改正に対応した育児・介護休業等規定例や休業申出等様式集等が公表されています。

「さらに簡易版育児・介護休業等規定例 (福井労働局版)(令和4年10月改正対応)」は、改正事項を踏まえつつ、休業制度等の内容を利用者に簡単に紹介できる規定例となっています。

併せて、「休業申出書等様式集さらに簡易版 (福井労働局版) (令和4年10月改正対応)」や育児・介護休業制度等社内周知リーフレットの作成例も公表されています。

規定例は、労使協定により適用除外となる従業員がいること、出生時育児休業中の就業は行わないことを前提としたものになっています。

社内周知リーフレットは、労働者向け各制度内容が流れ図で紹介されていて、とても分かりやすいので、活用しましょう♪

詳細はこちらから↓

スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険手続きの具体的な対応に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください♪

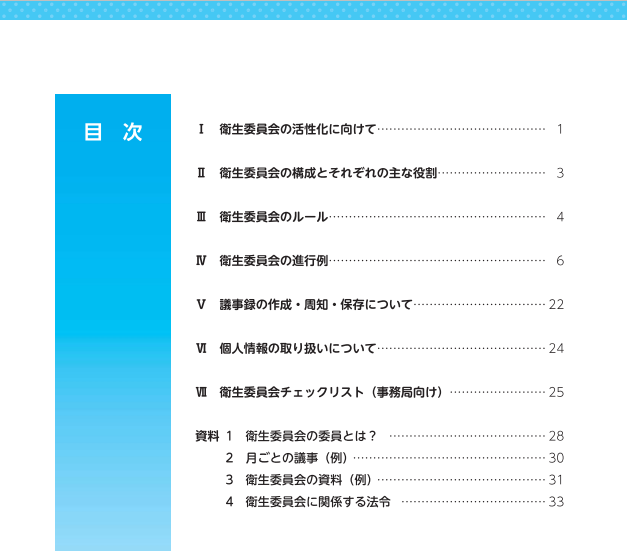

衛生委員会活性化テキストが公表されています!

独立行政法人労働者健康安全機構のホームページに「衛生委員会活性化テキスト」が掲載されています。

衛生委員会は、労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する全ての事業場に設置が義務づけられており、労使を含めた関係者を構成員として毎月1回以上開催することとされています。

本テキストでは、衛生委員会とはどのようなものでどのように活用したら事業場にとって有益となるのかということについて、一番基礎となる部分に絞って解説されています。

詳しくはこちらをご覧ください。

こちらが目次です♪

衛生委員会の進行例が会話形式で掲載されていて、とてもわかりやすい内容となっています!

衛生委員会チェックリストも掲載されているので、チェックしてみましょう♪

また、独立行政法人労働者健康安全機構のホームページでは、各種教材・マニュアルがダウンロードできますので、こちらも活用しましょう。

詳しくはこちらをご覧ください。

安全衛生委員会規程作成例、月ごとの議事例や議事録フォーマットなど、Word形式でダウンロードできます!

教材も充実しているので、活用しましょう♪

スピカ社会保険労務士事務所では、職場の制度や環境を整えるお手伝いも行っております。

お気軽にお問合せください♪

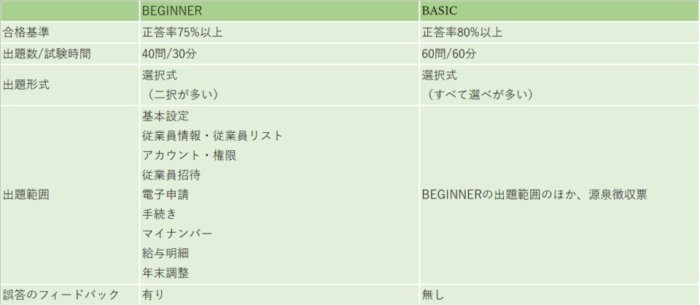

【SmartHRマスター試験合格への道】学習対策法

こんにちは、社会保険労務士事務所スタッフのFです。

先日、SmartHRマスター試験を受験しましたので、こちらの試験について解説していきます!

SmartHRマスターについて

SmartHRの認定資格で、BEGINNER レベル、BASIC レベルの2レベルがあります。(2022年8月時点)

今後、より高度なレベルも提供される予定だそうです。

受験方法は、SmartHRマスター公式HPの「受験のステップ」に掲載されております。

<SmartHRマスター公式HP>

働きやすい会社をつくる資格 それが”SmartHRマスター”です。

https://master.smarthr.jp/#information

受験料は0円で、アカウント登録後すぐに受験可能です。

不合格の際も、1日経過後に再受験可能ですので、「出題傾向をつかむために、まずは試しに一度受験してみる!」という方法もお薦めです。

学習方法について

SmartHRマスター公式HPの「SmartHRスクール」をメインに、

「ヘルプセンター」も参照しつつ学習を進めていきましょう!

<SmartHRスクール>

SmartHRの仕組みや使い方が学べます

https://school.smarthr.jp/

SmartHRマスター公式HP掲載の出題範囲と実際の受験時の出題範囲から、

試験対策上は以下の赤枠内の項目を学習すると良いでしょう。

・はじめに

・従業員リスト・従業員情報

・アカウント

・電子申請

・入社の手続き

・各種手続き

・マイナンバー

・給与明細

・源泉徴収票

・年末調整

<ヘルプセンター>

使い方や設定の詳細を知りたい・調べたい

https://knowledge.smarthr.jp/hc/ja/

学習のポイントについて、受験経験を通してピックアップしました。

★SmartHRスクールを一通り簡単に学習後、試しに一度受験することをお薦めします。

特にBEGINNER レベルは、マイページの試験結果ページで「回答を確認する」を押下すると誤答の箇所にフィードバック(該当するヘルプセンターのページのリンクの案内)が表示されるので、そちらを参照して学習することが可能です。

ただし、試験結果の受験から24時間経過すると回答とフィードバックが確認できなくなるため、注意が必要です。

BASIC レベルは、フィードバックが表示されないので、誤答問題に該当する箇所を自身でヘルプセンター等で検索して学習する流れにはなりますが、出題傾向は掴めるのでこちらも早い段階での受験がお薦めです。

また、再受験時に数問同じ問題が出題されるので、1回解いた問題は全て正解できるように復習しておくと良いでしょう。

★出題範囲から各項目満遍なく出題されるので、一通り学習する必要があります。

★操作手順(その操作を行うにはどの画面から進めばよいか)やSmartHRで出来ること、出来ないことを問われることが多いので意識して学習しましょう!

実際の試験について

受験時のポイントについて、受験した結果を踏まえてピックアップしました。

★問題は保留にしたり、あとから一覧で特定の問題に戻るといったことができません。

回答に悩む場合もその場で回答しておくことが重要です。

★試験開始後、試験ページ一覧の「はじめに」をクリックして閲覧していない場合、合格基準点に達していても認定証が発行されず、24時間経過後は一から受験が必要になりますので注意が必要です!

感想

SmartHRの利用経験があまり無い状態で受験したため、特にBASICレベルは実際の操作方法等の問題が多く苦戦しました。

実務に近い問題が多いので、利用経験が長い方はスムーズに回答できるかと思います。

利用経験が短い方はSmartHRスクールをじっくり読み解くことで操作方法等も学べて、

合格する際には実務能力もかなり身に付くかと思います。

試験は細かいところまで出題されるので、誤った問題についてメモを取り、

ヘルプ等で復習して再受験に挑みました。

合格すると「認定証」の発行のほか、メールで「ウェブ会議ツールの背景画像」が届きます!

この記事が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

スピカ社会保険労務士事務所では、各種クラウドシステムの導入支援を承っております。

ぜひお問い合わせフォームからご相談下さい!

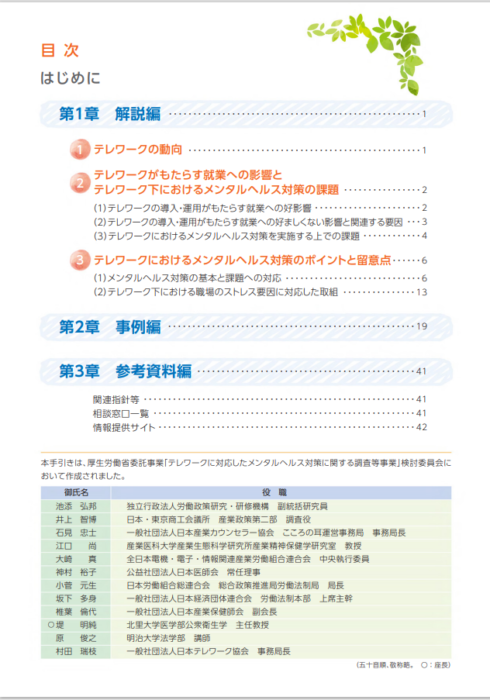

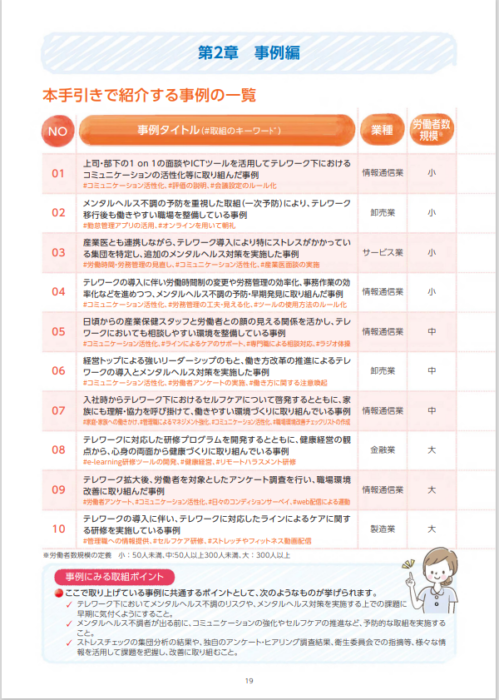

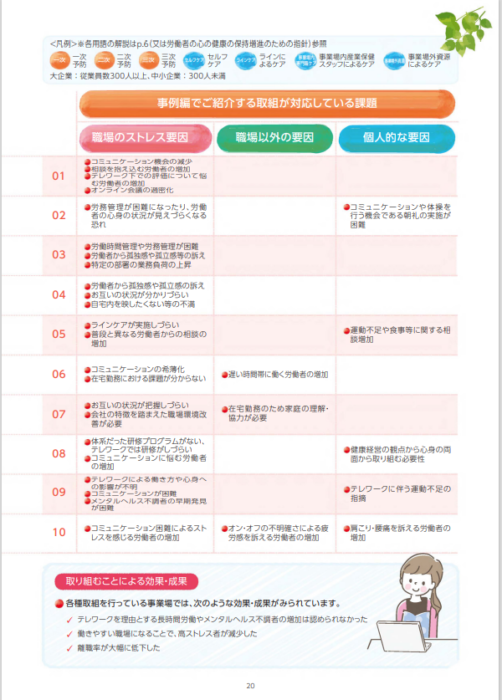

テレワークにおけるメンタルヘルス対策のための手引きが公表されています!

テレワークによるメンタルヘルスへの影響とその対応策について紹介されています!

第2章の事例編では、参考となる事例が多数紹介されてますので、

事業場ごとの課題への対応、メンタルヘルス不調の予防策を検討する際の参考にしましょう♪

第3章の参考資料編に資料のリンク先の一覧が掲載されてますので、

こちらも参考にしましょう♪

<第3章 参考資料編 より抜粋>

【関連指針等】

◆労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成18年3月31日健康保持増進のための指針公示第3号)

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/060331-2.pdf

◆心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

◆テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

<別紙1>テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】

https://www.mhlw.go.jp/content/000770193.xlsx

<別紙2>自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト【労働者用】

https://www.mhlw.go.jp/content/000770194.xlsx

【情報提供サイト】

◆テレワーク総合ポータルサイト

テレワーク相談ポータルサイトでは、テレワークに関する様々な情報をご覧いただけます。

https://telework.mhlw.go.jp/

◆メンタルヘルス対策・過重労働対策

厚生労働省の以下のホームページでは、メンタルヘルス対策や過重労働対策等に関する情報を提供しています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

◆働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

メンタルヘルス不調等に悩む働く方や職場のメンタルヘルス対策に取り組む事業者等に役立つ情報を提供しています。また、メール・電話・SNSによる相談も実施しています。

https://kokoro.mhlw.go.jp/

◆産業保健関係助成金

(独)労働者健康安全機構では、メンタルヘルス対策をはじめとした産業保健関係の各種助成金を支給しています。

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx

◆ストレスチェック実施プログラム

厚生労働省ではストレスチェック制度が円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、結果出力、集団分析等ができるプログラムを無料で配布しています。

https://stresscheck.mhlw.go.jp/

スピカ社会保険労務士事務所では、

人事労務に関するテレワーク導入のサポートも多数行っており、テレワークに関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問合せください♪