2022年2月の記事一覧

高齢・障害・求職者雇用支援機構【70歳雇用推進事例集2022】

高齢・障害・求職者雇用支援機構が『70歳雇用推進事例集2022』を公表いたしました。

(参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構)

2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行されたため、過去に作成した『65歳超雇用推進事例集』から名称を改めもので、新たに定められた『70歳までの就業機会を確保する措置』を講じた20事例をアイコン、図表、事例一覧などによりわかりやすく整理しています。

高年齢者雇用安定法の改正点とは?

働く意欲のある高齢者が、その能力を十分に発揮できるよう70歳までの就業機会の確保を事業主の努力義務とすることなどを内容とするもの。

高年齢者雇用確保措置(義務)

①65歳までの定年の引き上げ

②65歳までの継続雇用制度【再雇用制度・勤務延長制度】の導入

③定年制の廃止

+

高年齢者就業確保措置(努力義務)

①70歳までの定年引上げ

②70歳までの継続雇用制度【再雇用制度・勤務延長制度】の導入

③定年制の廃止

<創業支援措置>※

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の業務に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※<創業支援措置>

雇用以外の措置。創業支援等措置の実施に関する計画を作成し、過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入可能。

高齢期に入ると、各人の事情は多様になります。

70歳までの就業機会の確保を図るため,企業は、高齢者の多様なニーズに対応し、

高齢者が年齢にかかわりなく意欲と能力に応じて働くことができるための体制を整えることが必要です。

スピカ社会保険労務士事務所では、労務管理に関するご相談をお受けしております♪

お気軽にお問い合わせください。

【新聞掲載】神奈川新聞にスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚知世の記事が掲載されました!

2022年2月27日付けの神奈川新聞「バスストップハマきた巡り」のコーナーに

ヨーヨー社労士ことスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚 知世 のインタビュ―記事が掲載されました。

スピカ社会保険労務士事務所では、番組出演や登壇、記事掲載なども積極的に承っております。

まずはお問い合わせフォームからご相談下さい!

キャリアアップ助成金が変わります(令和4年4月1日以降変更点)

「キャリアアップ助成金」は非正規労働者の正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

令和4年4月1日以降、キャリアアップ助成金の制度見直しに伴う変更が予定されています。

令和4年3月31日までに正規への転換をされる場合には、令和3年度現在の条件で転換が可能です。

令和4年4月1日以降の正規転換からは今回の変更が適用されますのでご注意ください。

速報段階ですので、詳細な続報が参りましたら引き続きお知らせいたします。

正社員化コース・障害者正社員化コース

正社員化コースのみ

<一部廃止>

有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止

【変更前】

①有期→正規:1人あたり 57万円

②有期→無期:1人あたり 28万5千円※廃止

③無期→正規:1人あたり 28万5千円

↓

①有期→正規:1人あたり 57万円

②無期→正規:1人あたり 28万5千円

両コース共通改正事項

<正社員定義の変更>

・現行:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

↓

・改正後:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

<非正規雇用労働者定義の変更>

・現行:6ヶ月以上雇用している有期または無期雇用労働者

↓

・改正後:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を

6ヶ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

例)契約社員と正社員とで異なる賃金規程(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

賃金規定等共通化コース

<一部廃止>

対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。

・賃金規定等共通化コースとは

労働協約就業規則の定めるところにより、その雇用す有期雇用労働者等に関して、正規労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

1事業所あたり 57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>)

<1事業所あたり1回のみ>

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算

・対象労働者1人あたり 20,000円<24,000円> (15,000円<18,000円>)

<上限20人まで>

↑この部分が廃止となります。

<>は生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の場合

賞与・退職金制度導入コース

(旧諸手当制度等共通化コース)

<支給要件の変更>

諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止

賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し

〇旧制度

①賞与

②家族手当(廃止)

③住宅手当(廃止)

④退職金

⑤健康診断制度(廃止)

※①~④の制度は正社員と共通化必須(同額または同一の算定方法)

↓

〇新設制度

①賞与

②退職金

※非正規雇用労働者に対する制度新設のみで助成可

(正社員との共通化は必須ではない)

<一部廃止>

対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。

短時間労働者労働時間延長コース

<支給要件の緩和および時限措置の延長>

社会保険の適用拡大をさらに進めるため、以下の措置を取ります。

〇延長すべき週所定労働時間の要件を緩和

週5時間以上→週3時間以上

〇助成額の増額措置等を延長

令和4年9月末→令和6年9月末(予定)

●詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください!●

令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

2月2日、協会けんぽは、令和4年度の都道府県単位保険料率および介護保険料率を公表しました。

令和3年度と比較して引上げとなる都道府県が29、引下げとなる県が18となっています。

令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

協会けんぽのホームページはこちら↓

スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険に関するご相談をお受けしております♪

お気軽にお問い合わせください。

令和4年度 雇用保険料率が変動します!

2月1日、厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。

改正の概要

1 失業等給付に係る暫定措置の継続等【雇用保険法、雇用保険臨時特例法】

2 求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】

3 地域のニーズに対応した職業訓練の推進等【職業能力開発促進法】

4 雇用保険料率の暫定措置および雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等【雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法】

この中で特に注目したいのが、 4 雇用保険料率の暫定措置 です!

失業等給付に係る雇用保険料率について変更されています!

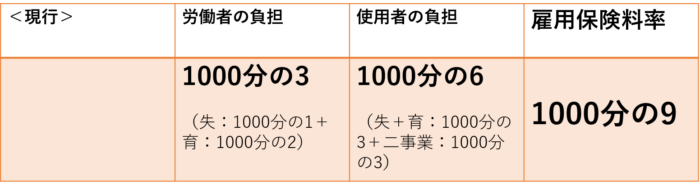

現行

失業等給付に係る雇用保険料率 1000分の2

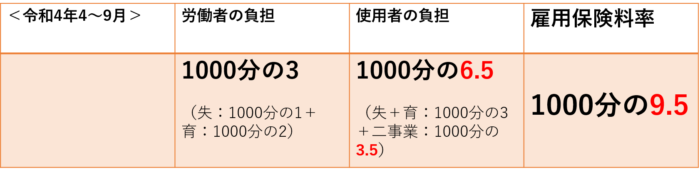

令和4年4月~9月

失業等給付に係る雇用保険料率 1000分の2

(使用者のみが負担となる「雇用保険二事業」の保険料率が1000分の3.5へ変更となっています)

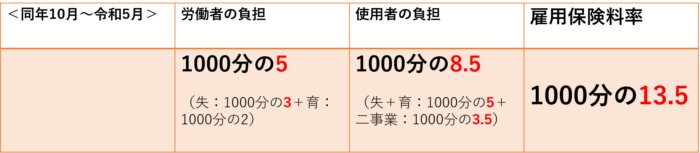

令和4年10月~令和5年3月

失業等給付に係る雇用保険料率 1000分の6

労使折半でそれぞれ1000分の3へ負担料率が変更となります。

変更後の実際の雇用保険料負担はどのくらい変わるの?

<(例)労働者の場合>

・給与額が25万円の方

〇令和4年9月まで(失業等給付に係る雇用保険料率が1000分の2)

250,000円×0.003=750円

〇令和4年10月から令和5年3月まで(失業等給付に係る雇用保険料率が1000分の5)

250,000円×0.005=1,250円

→500円の増額となります

令和4年度の失業等給付に係る雇用保険料率(原則8/1,000)について、労使の負担感も踏まえた激変緩和措置として、上記の通りとなりました。

詳細は下記厚生労働省の概要よりご確認ください!

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208.html

スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険に関するご相談をお受けしております♪

お気軽にお問い合わせください。

【ミニ講座】全国社会保険労務士会連合会特設サイトにて弊所代表 飯塚知世の講義動画が配信されました!

全国社会保険労務士会連合会主催イベント

HR INNOVATIONS 2022 「人」を起点とする新しい経営の実現へ にて

スピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚知世 が「LGBTQの労務管理の実務~SOGIハラの無い職場づくりのためにできること~」をテーマにミニ講座を担当いたしました。

下記リンク先の特設サイトにて視聴が可能です!

https://www.sr-seminar.com/hrinnovations2022/hatarakikatakaikaku/

~HR INNOVATIONS 2022 「人」を起点とする新しい経営の実現へ メッセージ~

急激に変化する時代を乗り越えるために、企業は、新たな課題に直面しています。

デジタル化、グローバル、働き方改革の諸課題への対応。

今、経営に不可欠な3つのテーマをもとに全国規模のオンライン・イベントを開催いたします。

「人を大切にする企業」づくりから

「人を大切にする社会」の実現へ

社労士と一緒に考えてみませんか。

LGBTQの労務管理の実務

SOGIハラの無い職場づくりのためにできること

社労士:飯塚 知世

スピカ社会保険労務士事務所では、LGBTQ+当事者の方をはじめとした、

ダイバーシティな職場づくりのサポートを行っております。

また、番組出演や登壇、記事掲載なども積極的に承っております。

まずはお問い合わせフォームからご相談下さい!