2021年6月の記事一覧

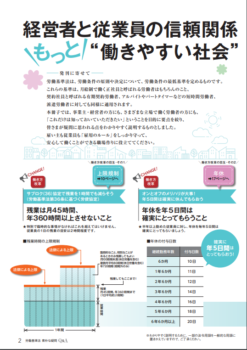

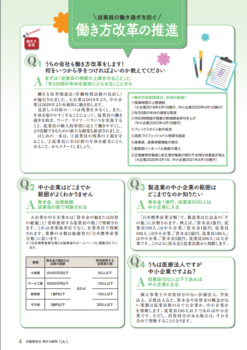

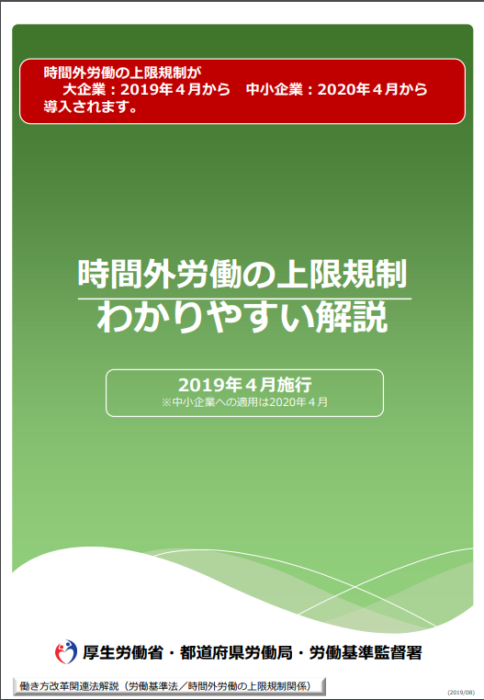

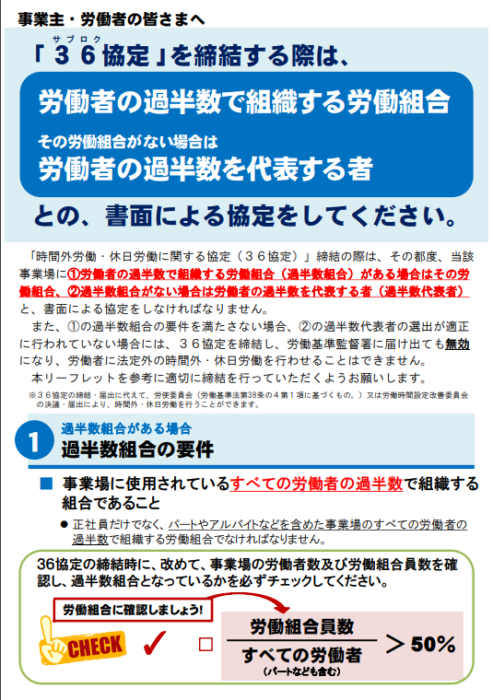

厚生労働省が作成した各種パンフレットをご紹介します!

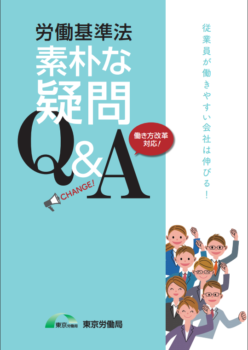

労働基準法や労働時間、働き方……知れば知るほど複雑で難しい!

労働についてもっとわかりやすく、詳しく知りたいな!

そんなときには、厚生労働省のパンフレットがおすすめだよ。

今日はおススメのパンフレットを紹介するね!

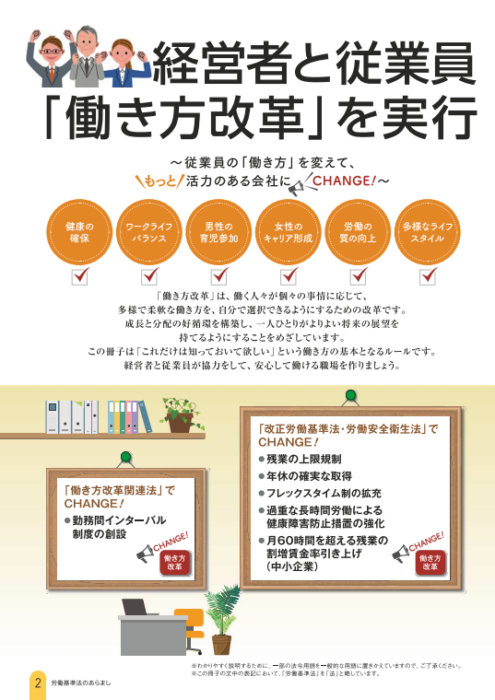

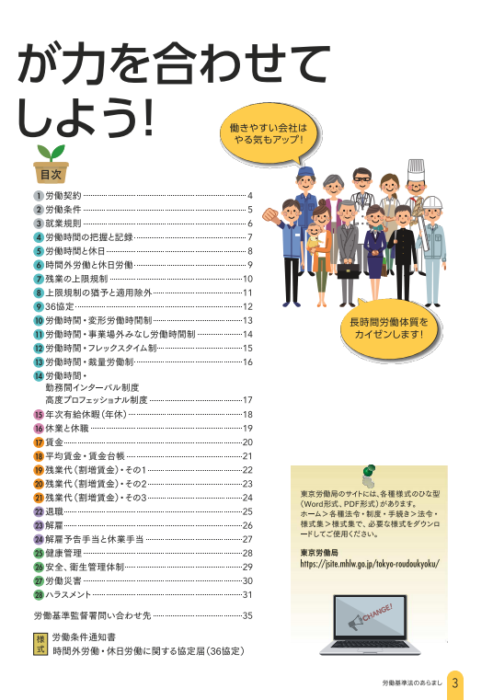

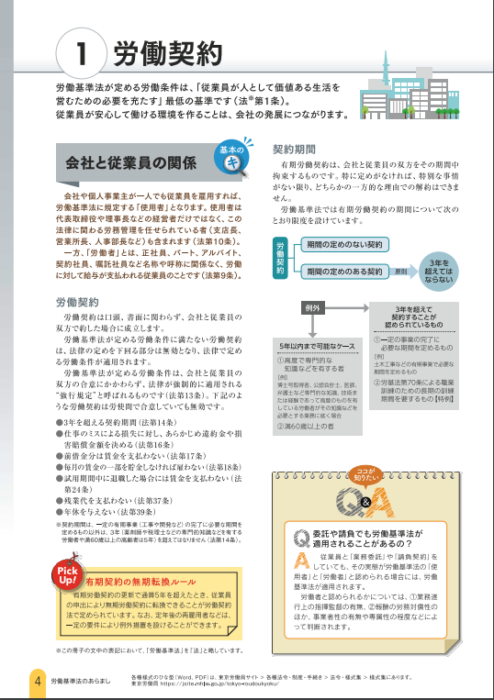

労働基準法について知りたい!

労働基準法について知りたいときはまずはこれ!

労働基準法についてわかりやすく紹介しているパンフレットだよ。

- 労働契約

- 労働条件

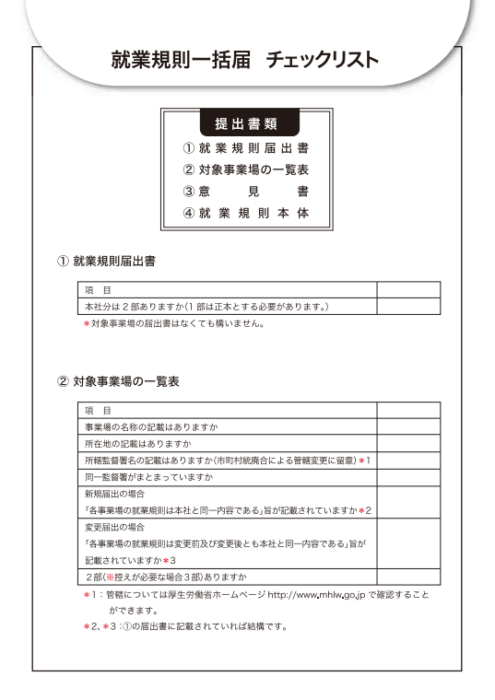

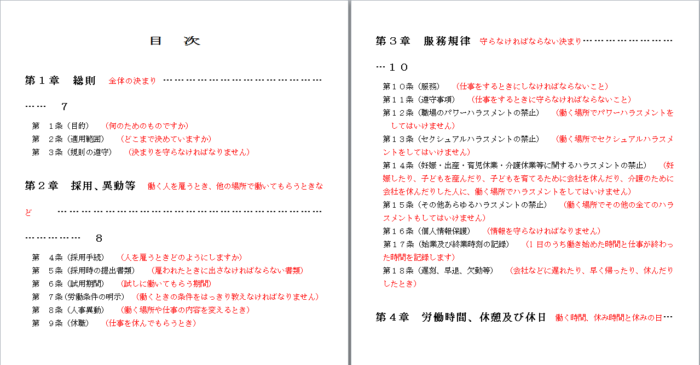

- 就業規則

- 労働時間

- 休業

- 有給

- 賃金

- 残業代

- 退職・解雇

- 健康管理

など……働く上で知っておきたいルールがまとまっています!

基本的なことが書いてあるから、初めて勉強する方にもおススメ!

簡潔で読みやすいね。

実務の中での疑問や具体的なことについては、↓のパンフレットで答えてくれているよ

各種パンフレット

さらに各分野ごとに詳しくパンフレットやガイドライン、チェックリストが公開されているよ。

紹介した以外にも、たくさんパンフレットがあるので、

ぜひ厚生労働省のサイトをチェックしてね!

法改正が頻繁にあって、最新の内容が反映されていないものもあるので要注意!

発行年月日を確認してね!

スピカ社会保険労務士事務所では、職場改善や労働に関するご相談も多数お受けしております!

また、今回はご紹介できなかった社会保険についても、記事監修などを行っております。

【記事監修】freee株式会社「人事労務の基礎知識」に監修記事が掲載されました!(2021.06.10)

【記事監修】freee株式会社「人事労務の基礎知識」に監修記事が掲載されました!(2021.04.28)

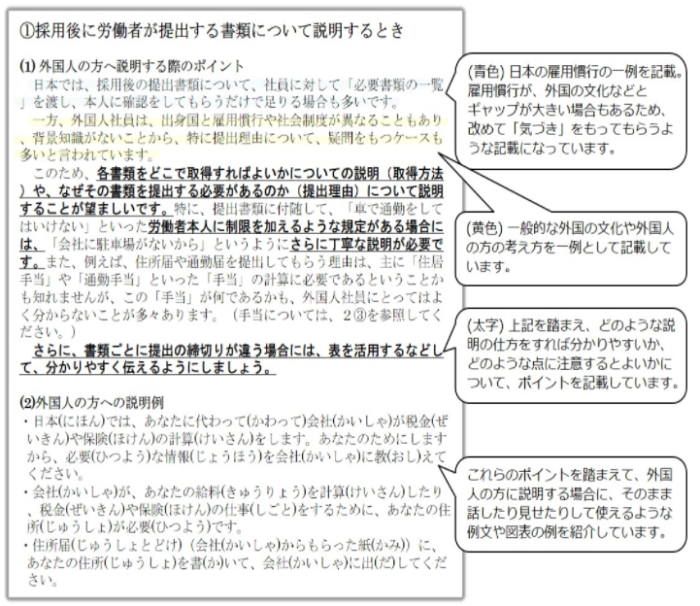

厚生労働省が外国人労働者の人事・労務に関する支援ツールを作成しました!

厚生労働省では、新たに、

- 企業における人事・労務に関する多言語による説明や、

- お困りごとの背景にある文化ギャップを埋めること

に役立つ、外国人労働者の人事・労務に関する3つの支援ツールを作成したよ!

英語、韓国語、中国語(簡・繁)、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語……の9言語対応でとても便利!

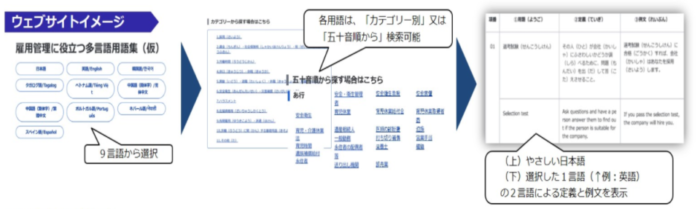

2) 雇用管理に役立つ多言語用語集

- 人事・労務の場面でよく使用する労働関係、社会保険関係の用語約420語について、やさしい日本語のほか9言語(英語、韓国語、中国語(簡・繁)、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語)により、定義・例文を検索できる用語集。

- エクセルファイル(こちら[Excel])のほか、厚生労働省ウェブサイトにより、「カテゴリーから」又は「五十音順から」検索が可能。

外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html#%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86

スピカ社会保険労務士事務所ではダイバーシティな会社作りを応援しています!お気軽にご相談ください!

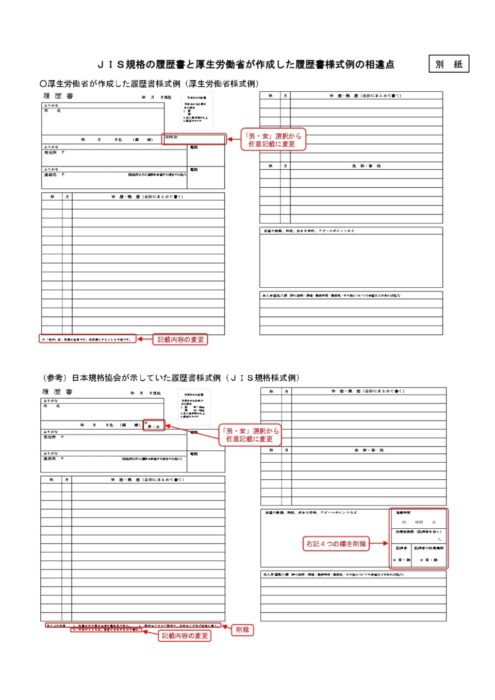

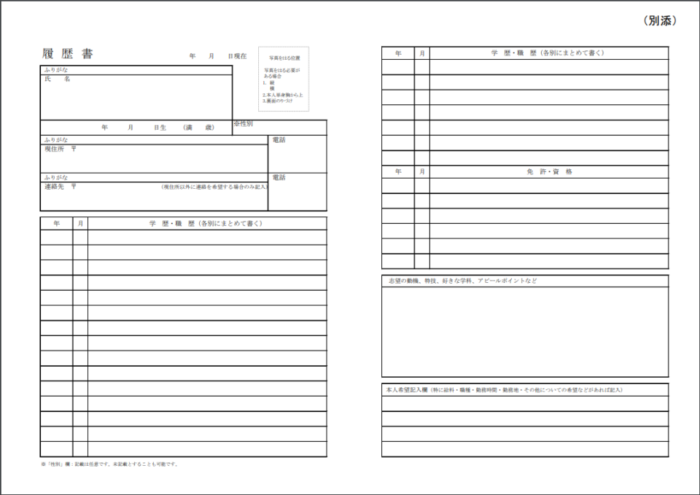

新たな履歴書の様式例が厚生労働省より公表されました!

厚生労働省では、これまで公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会(日本規格協会)が、JIS規格の解説の様式例において示していた履歴書の様式例の使用を推奨していたんだけど……

令和2年7月にLGBT当事者を支援する団体から、厚生労働省、日本規格協会等に対して

「カミングアウトを強制される」等として履歴書様式の検討(性別欄の削除等)を求める要請が行われたことから、

日本規格協会が、JIS規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除したんだよね

そこで、厚生労働省が新しく履歴書の様式例(厚生労働省履歴書様式例)を作成したよ。

性別欄自体の削除は行われませんでしたが、選択から任意記載に変更になりました!

「様式例」を参考にして、公正な採用選考をお願いします!

なお、厚生労働省履歴書様式例と、日本規格協会が示していた履歴書様式例(JIS規格様式例)の異なる点については以下のとおりです。

【厚生労働省履歴書様式例とJIS規格様式例の相違点】

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000769679.pdf

1. 性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄としました。なお、未記載とすることも可能としています。

2.「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けないことにしました。

新たな履歴書の様式例の作成について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_kouseisaiyou030416.html

スピカ社会保険労務士事務所はLGBTアライを宣言しており、LGBT当事者、企業、人事担当者からのご相談実績が多数ございます!お気軽にご相談ください。

雇用継続給付等の手続きにつき、 確認書類の写しの省略が可能になります!~令和3年8月1日から施行~

厚生労働省は 5月14日、以下の手続きについて、令和3年8月1日以降、原則、確認書類(払渡希望金融機関確認書類 通帳やキャッシュカードの写し等)の添付を省略するとしました。

育児休業給付金

- 育児休業給付金受給資格確認票

- 初回 育児休業給付金支給申請書

介護休業給付金

- 介護休業給付金支給申請書

高年齢雇用継続給付金

- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票

- 初回 高年齢雇用継続支給申請書

(マイナンバー提出により、運転免許証等の写しも省略可)

なお、手書きで申請書を作成する場合は、引き続き確認書類が必要になるから要注意!

厚生労働省からリーフレットが出ているからチェックしてみてね!

厚生労働省リーフレット

<育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします>

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

<高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます>

「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書が厚生労働省より公表されています!

令和3年4月30日に、「職場のハラスメントに関する実態調査」について、厚生労働省より報告書が公表されているよ

この調査は、平成28年度に実施した職場のパワーハラスメントに関する実態調査から4年が経過し、ハラスメントの対策に取り組む企業割合や労働者の状況も変化していると考えられることから実施されました。

今回の調査は、全国の企業と労働者等を対象に、令和2年10月に実施したものです。

この調査結果等を踏まえ、厚生労働省では、引き続き職場のハラスメントの予防・解決に向けた施策を実施していきます。

職場のハラスメントに関する実態調査報告書 概要

ハラスメントの発生状況・ハラスメントに関する職場の特徴

- 過去3年間のハラスメント相談件数の推移については、パワハラ、顧客等からの著しい迷惑行為、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント、介護休業等ハラスメント、就活等セクハラでは「件数は変わらない」の割合が最も高く、セクハラのみ「減少している」の割合が最も高かった。

- 過去3年間のハラスメント該当件数の推移については、顧客等からの著しい迷惑行為については「件数が増加している」の方が「件数は減少している」よりも多いが、それ以外のハラスメントについては、「件数は減少している」のほうが「件数は増加している」より多かった。

- 職場の特徴として、パワハラ・セクハラともに「上司と部下のコミュニケーションが少ない/ない」、「ハラスメント防止規定が制定されていない」、「失敗が許されない/失敗への許容度が低い」、「残業が多い/休暇を取りづらい」等の特徴について、ハラスメントを経験した者と経験しなかった者の差が特に大きい。

- ハラスメントの予防・解決のための取組状況、その効果と課題

- ハラスメントを受けた経験

- ハラスメント行為を受けた後の行動、ハラスメントを知った後の勤務先の対応、

- ハラスメントを受けていることを認識した後の勤務先の対応 等

働きやすい職場づくりに役立てていきましょう!

「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18384.html

スピカ社会保険労務士事務所では育児、介護の両立支援、外国人、高齢者、障害者、LGBTなど誰もがその能力を発揮し、働きやすい職場づくりのサポートをいたします。ハラスメントやアウティングの心配で社内で相談しづらい内容は外部相談窓口として、ぜひご活用ください。

全面改定された「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」が公表されました!

令和3年5月31日、総務省は、オンライン会議を含めたテレワークの導入拡大および環境変化、セキュリティ動向の変化を踏まえた「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」(全110ページ)を公表したよ!

併せて、セキュリティの専任担当がいないような中小企業等におけるテレワーク実施に際して、最低限のセキュリティを確保するための手引き(チェックリスト)(全70ページ)も策定されました!

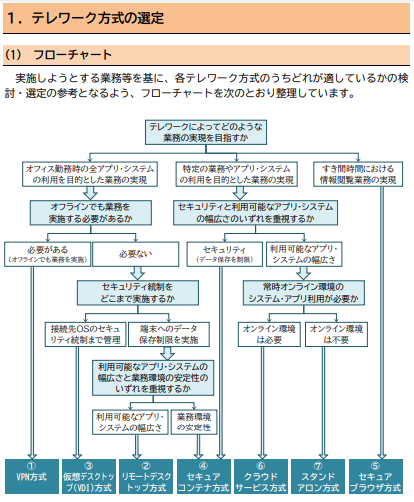

ガイドラインで見直された点については、次のように示されています。

- テレワーク環境の変化(感染症対応)等を追加

- 想定読者(チェックリストとの差異)の項目を追加

- 経営者・管理者・勤務者の役割を具体的に列挙

- 環境変化を踏まえ、クラウドサービスの利用上の考慮事項、サイバー攻撃の高度化に対応するためゼロトラストセキュリティに関する項目を追加

- テレワーク方式の解説を章として独立・増強し、 選定フローチャートや特性比較表を新規作成

- テレワーク方式を7種類に再編(変更・細分化)し、派生的な構成についても明記

- テレワーク利用の広まりや、サイバー攻撃の深刻化に対応するため、対策事項を全面的に見直し、13個の対策カテゴリに再編

- 各対策事項の詳細な解説について、近年の動向を踏まえて全面的に見直し

- トラブル事例の対策について、近年の実事例等を踏まえ、事例を全面更新し、章として独立

今後は、手引き(チェックリスト)の内容を具体的な環境で実施する際の参考資料として、

テレワークで多く利用される製品を対象とした設定解説資料(Windows、Gmail、Teams_chat、LINE、OneDrive、Googleドライブ、Dropbox、ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービスなど)を

近日中に掲載予定ということです。

詳細は、こちらからご覧ください。

「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」(案)に対する意見募集の結果及び当該ガイドラインの公表

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00111.html

スピカ社会保険労務士事務所は人事労務管理のペーパーレス化、クラウド化の支援を多数行っており

テレワークに関するご相談にも対応しております!

クラウドサービス導入支援の流れはこちら

どうぞお気軽にご相談ください!

育児・介護休業法が改正されました!~令和4年4月1日から段階的に施行~

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されたよ!

併せて、出生時育児休業給付金の創設等が盛り込まれた改正雇用保険法も成立したね!

具体的な改正内容と施行予定はこちら!

【育児介護休業法】

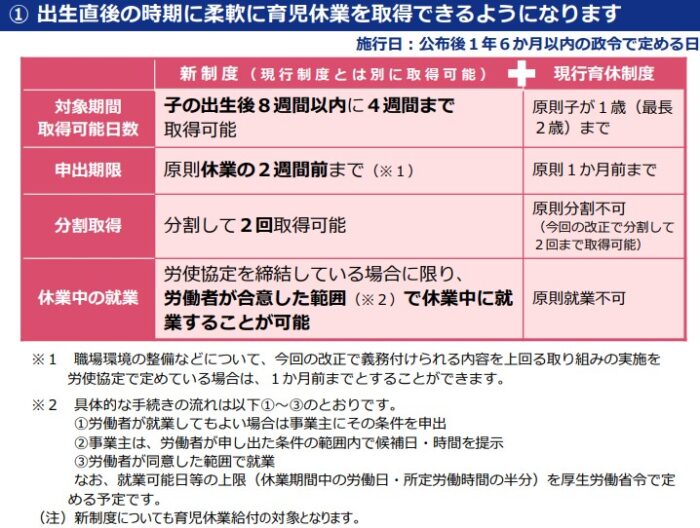

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(公布日から1年半以内に施行予定)

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。

- 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮

- 分割して取得できる回数は、2回とする。

- 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(令和4年4月1日施行)

- 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置

- 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。

3 育児休業の分割取得(公布日から1年半以内に施行予定)

- 育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。

4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け(令和5年4月1日施行予定)

- 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)

- 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。

- ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

【雇用保険法】

6 育児休業給付に関する所要の規定の整備(公布日から1年半以内に施行予定)

- 上記1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。

- 出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。(公布日から3か月以内に施行予定)

厚生労働省ホームページに、改正育児・介護休業法に関する解説資料が掲載されているよ

育児・介護休業法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

- 令和3年改正法の概要

- リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」(対象期間/取得可能日数/申出期限/分割取得/休業中の就業)

- 改正法条文

- 改正法新旧対照表

要チェックだね!

スピカ社会保険労務士事務所では代表飯塚をはじめ、育児をしながら働いているスタッフが在籍しています!

仕事と育児の両立制度の導入支援も多数行っております。

どうぞお気軽にご相談ください!

2021年8月より夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定基準が変わります!

厚生労働省から「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)が、公表されました。

これは、昭和60年に発出されていた同通達(昭和60年6月13日付け保険発第66 号・庁保険発第22号通知)を廃止し、令和3年8月1日から新しい認定基準を適用するものです。

新たな認定基準が設けられることとなったのは、令和元年に成立した改正健康保険法において、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」との附帯決議が付されたことによります。

用語解説

・保険者等:健康保険の運営主体のこと。全国健康保険協会の健康保険の被保険者である場合は厚生労働大臣、健康保険組合の被保険者の場合はその健康保険組合のことをいいます。

・被用者保険:全国健康保険協会管掌の健康保険、健康保険組合管掌の健康保険などのこと。国民健康保険は該当しない。

新たな認定基準は、次のように示されています!

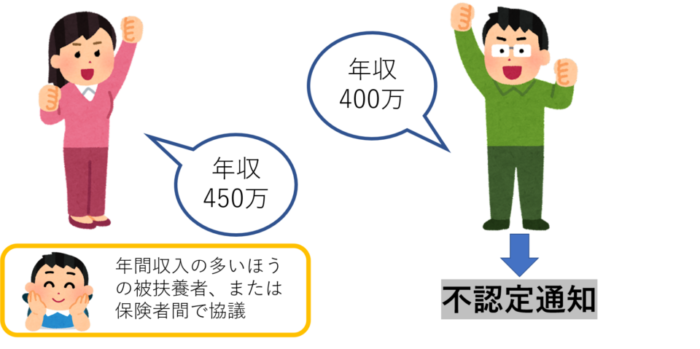

1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合

- 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多いほうの被扶養者とする。

- 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多いほうの1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者とする。

→相手方の年間収入が高くても、届出により主として生計を維持する者の被扶養者となる。

- いずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当またはこれに相当する手当(以下、「扶養手当等」という)が支給されている場合には、支給を受けている者の被扶養者として差し支えない。

- (4)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。

→年間収入が多いほうとの差額が1割以上の場合は「不認定通知」が発出。

上記の場合は妻のほうの保険者へ、夫へ発出された「不認定通知」を添えて届出をする。

(5)へ。

- (5)不認定通知とともに届出を受けた保険者等は、通知に基づいて届出を審査し、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間および土日祝日を除く)に、他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにしたうえで協議し、協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高いほうの被扶養者とする。

- (6)夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

2夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合

(1)被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多いほうを主たる生計維持者とする。

(2)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。

(3)被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間および土日祝日を除く)に、不認定通知を発出した被用者保険の保険者等と協議し、協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多いほうを主たる生計維持者とする。

3 主たる生計維持者が健康保険法43条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、特例的に被扶養者を異動しないこととする。ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1または2の認定手続を行うこととする。

4 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の保険者等が認定することを確認してから削除する。

5 被扶養者の認定後、結果に異議がある場合には、被保険者または関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所所在地の地方厚生(支)局保険主管課長が関係保険者の意見を聞き、あっせんを行う。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

- 健康保険 共同扶養 被扶養者 認定基準

「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

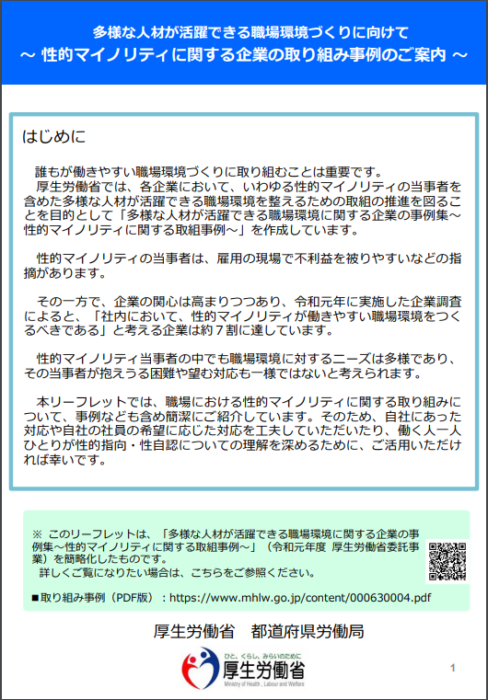

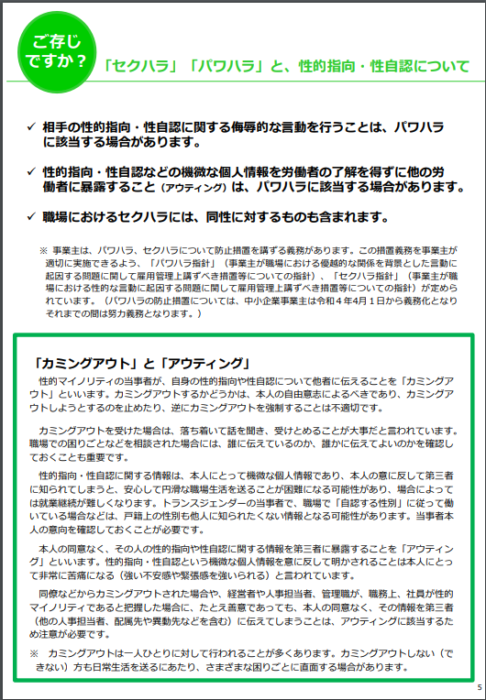

【わかりやすくなりました!】多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集~性的マイノリティに関する取組事例~(リーフレット)が公開されています!

以前コラムでも取り上げましたが、厚生労働省より、「多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集~性的マイノリティに関する取組事例~」のリーフレットが公開されたよ!

全12ページで、ポイントがまとまっていてさらに読みやすくなったね!

https://www.mhlw.go.jp/content/000761312.pdf より抜粋

職場におけるダイバーシティ推進事業について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/0000088194_00001.html

働く人ひとりひとりが性的指向・性自認についての理解を深めるために、活用していきましょう!

スピカ社会保険労務士事務所はLGBTアライを宣言しており、LGBT当事者、企業、人事担当者からのご相談実績が多数ございます。

誰もが働きやすい職場環境づくり向けて、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい!

定時決定(算定基礎届)の時期になりました!

令和3年度の算定基礎届の提出時期が近づいてきました。

今年の提出期限は7月12日(月)です!

そろそろお手元に、日本年金機構より用紙が送付されているのではないでしょうか?

速やかに提出ができるよう今から準備を進めていきましょう!

ところで算定基礎届ってなんだっけ?

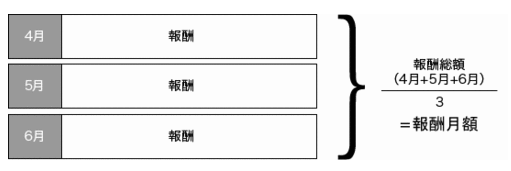

算定基礎届とは、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額を届出するものだよ。

まずは、令和3年4月~6月の3か月間に支払われた報酬額を確認だね!

年に一度、この算定基礎届をもとに厚生労働大臣が標準報酬月額を決定しなおすことを、定時決定というんだ

4月に昇給があった場合など、月額変更届の提出が必要なケースもあるから、要チェック!

提出対象者

算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者および70歳以上被用者です。

ただし、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。

(1)6月1日以降に資格取得した方

(2)6月30日以前に退職した方

(3)7月改定の月額変更届を提出する方

(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方(詳細はこちら「8月9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」)

※上記(3)および(4)の方については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄とした上で、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付してご提出ください。

※電子媒体申請および電子申請の場合は、上記(3)および(4)の方を除いて作成してください。

※上記(4)の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届をご提出ください。

手続き時期・場所・提出方法

毎年7月1日の被保険者について事業主が「被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届」等を日本年金機構へ提出します。

今年の提出期間は7月1日~12日です。

日本年金機構のページに詳細とガイドブックが掲載されていますので、詳細は下記をご覧ください。

日本年金機構 定時決定(基礎算定届)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

スピカ社会保険労務士事務所では、各種届出に関するご相談も承っています!

ぜひお問い合わせください!

厚生労働省が作成した履歴書様式例[PDF形式:113KB]

厚生労働省が作成した履歴書様式例[PDF形式:113KB]