法改正

2024年4月1日施行 裁量労働制の省令・告示の改正に関するリーフレットが公表されています

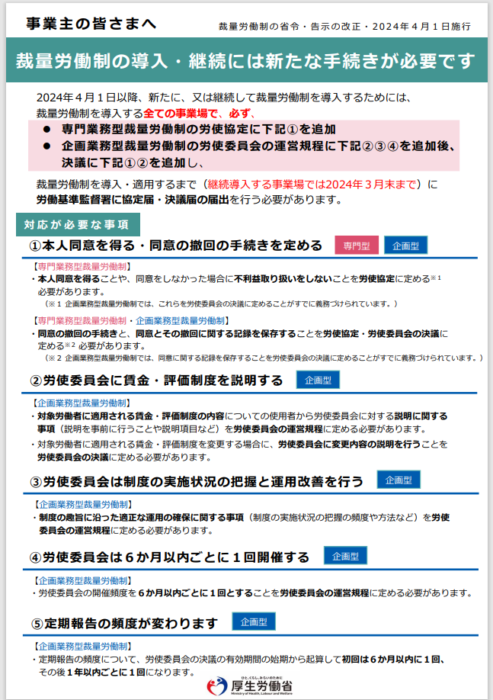

事業主の皆さまへ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です|厚生労働省

001080850.pdf (mhlw.go.jp)

厚生労働省より、裁量労働制の省令・告示の改正に関するリーフレット「事業主の皆さまへ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」が公表されています。

2024年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するために必要な手続きは、次のとおりです。

裁量労働制を導入するすべての事業場で、必ず、

●専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加

●企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加し、

裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に

労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う

① 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める 【専門型】【企画型】

② 労使委員会に賃金・評価制度を説明する 【企画型】

③ 労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う 【企画型】

④ 労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する 【企画型】

⑤ 定期報告の頻度が変わります 【企画型】

上記のほか、リーフレットでは「その他主な留意事項」として

健康・福祉確保措置として実施すべき措置、「専門業務型裁量労働制の労使協定」、「企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議」で協定・決議すべき事項を列挙しています。

継続導入する事業場では2024年3月末までに労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要がありますので、忘れずに手続きを行いましょう!

また、裁量労働制の詳細な解説やQ&A、改定後の各種様式及び記載例が、以下の厚生労働省HPに公開されているので、チェックしましょう♪

裁量労働制の概要|厚生労働省

裁量労働制の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

スピカ社会保険労務士事務所では、労務管理に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください♪

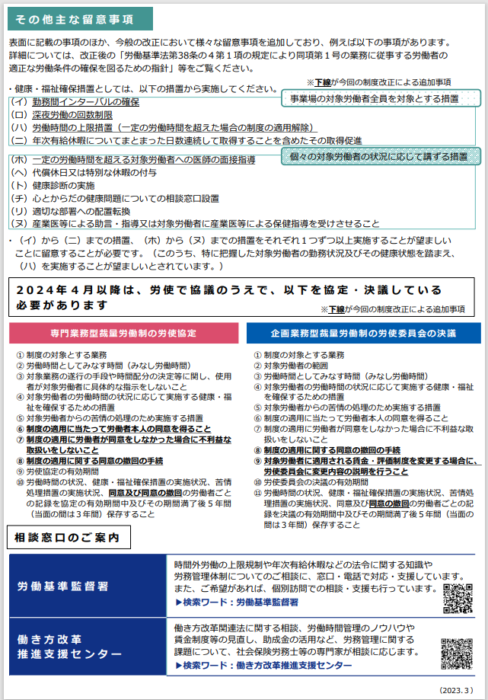

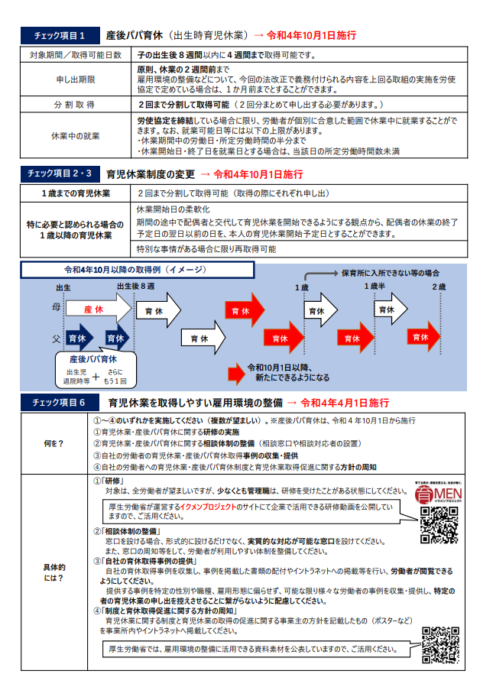

改正育児・介護休業法対応チェックリストが公開されています

香川労働局ホームページに、改正育児・介護休業法対応チェックリストが掲載されました。

会社が改正内容を理解できているか、また改正対応のための準備ができているかをチェックできるようになっています。

リストでは次の9項目についてチェックできます。

令和4年4月1日施行分も含めてチェックできるので、対応状況のチェックに活用しましょう♪

1 出生時育児休業(通称 産後パパ育休)

2 育児休業の分割取得

3 育休開始日の柔軟化

4 就業規則の見直し

5 有期雇用労働者の取得要件緩和

6 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

7 個別の周知

8 意向確認

9 育児休業について、以下のようなお悩みはありますか?

詳細はこちらから↓

スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険手続きの具体的な対応に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください♪

改正育児・介護休業法対応の簡易版規定例について

福井労働局より、令和4年10月1日からの改正に対応した育児・介護休業等規定例や休業申出等様式集等が公表されています。

「さらに簡易版育児・介護休業等規定例 (福井労働局版)(令和4年10月改正対応)」は、改正事項を踏まえつつ、休業制度等の内容を利用者に簡単に紹介できる規定例となっています。

併せて、「休業申出書等様式集さらに簡易版 (福井労働局版) (令和4年10月改正対応)」や育児・介護休業制度等社内周知リーフレットの作成例も公表されています。

規定例は、労使協定により適用除外となる従業員がいること、出生時育児休業中の就業は行わないことを前提としたものになっています。

社内周知リーフレットは、労働者向け各制度内容が流れ図で紹介されていて、とても分かりやすいので、活用しましょう♪

詳細はこちらから↓

スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険手続きの具体的な対応に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください♪

「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が更新されています

厚生労働省は、7月25日、「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」を更新しました。

今回の更新では、以下の項目にQ&Aが追加されています!

●妊娠・出産等の申出について

●雇用環境整備の措置の実施について

●出生時育児休業制度に関する改正法の施行前後の取扱いについて

●出生時育児休業申出期限の変更

●出生時育児休業期間の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定

●管理監督者や通常と異なる労働時間制度の適用される労働者への適用

●出生時育休中の部分就業についての休業手当の取扱い

<令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A>追加されたQ&Aを抜粋

【妊娠・出産等の申出について】

Q2-12:個別の周知・意向確認の措置について、印刷可能な書面データをイントラネット環境に保管しておき、妊娠・出産等をした者はそれを確認するようにあらかじめ通達等で社内周知しておく、という方法でも書面による措置として認められるのでしょうか。

→ (前略)あらかじめ広く社内周知を行い、妊娠等の申出をした労働者が自らその書面等を確認するといった方法では、法第 21 条第1項の事業主の義務を履行したことにはなりません。

【雇用環境整備の措置の実施について】

Q3-4:法第22条第1項の雇用環境の整備等の措置のうち、第1号の「育児休業に係る研修の実施」について、 ① オンラインでの研修の実施は可能でしょうか。 ② 厚生労働省のホームページに掲載されている育児休業に関する資料の会社掲示板への掲載、配付でも雇用環境の整備の措置を実施したものとして認められますか。

→ ①(中略)労働者が研修を受講していることを担保することが必要です。 ②(中略)単に資料や動画の会社掲示板への掲載や配付のみでは、研修を実施したこととはなりません。

Q3-6:同じく「育児休業に関する相談体制の整備」について、相談を受け付けるためのメールアドレスやURLを定めて労働者に周知を行っている場合は、相談体制の整備を行っているものとして認められますか。

→ (前略)実質的な対応が可能な窓口が設けられていれば、その存在をメールアドレス等の方法で労働者に周知を行うことは差し支えありません。

Q3-7:法第22条第1項の雇用環境の整備等の措置のうち、 ① 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提供は、1度だけ行えばよいものでしょうか。 ② また、育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知についても、1度だけ行えばよいものでしょうか。

→ ①(中略)定期的に育児休業の取得に関する事例の更新を行い、閲覧した労働者が育児休業申出の参考となる事例にする必要があります。②(中略)定期的な周知の実施が必要です。

【出生時育児休業制度に関する改正法の施行前後の取扱いについて】

Q5-4:現行のいわゆる「パパ休暇」(子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には再度取得可)はどうなりますか。また、現行のいわゆる「パパ・ママ育休プラス」はどうなりますか。

→ 現行のいわゆる「パパ休暇」は、今回の改正に伴いなくなり、出生時育児休業と、育児休業の分割取得化に見直されることとなります。なお、現行のいわゆる「パパ・ママ育休プラス」は引き続き利用できます。

【出生時育児休業申出期限の変更】

Q5-11:法令で定められた雇用環境の整備等の措置を労使協定で定めることにより、原則2週間前までとされている出生時育児休業の申出期限を最大で1か月前までとしてよいこととされていますが、この措置のうち、「育児休業の取得に関する定量的な目標を設定」すること(育児・介護休業法施行規則(以下「則」といいます。)第21条の7第2号)については、グループ会社全体の数値目標を設定すれば要件を満たすことになりますか。

→ (前略)グループ内のそれぞれの事業主において当該事業主が雇用する労働者による育児休業の取得に関する定量的な目標を設定する必要があります。

Q5-12:出生時育児休業申出期限の短縮に関する雇用環境の整備等の措置のうち、「育児休業の取得の促進に関する方針の周知」(則第21条の7第2号)については、1度周知すればそれで十分でしょうか。

→ (前略)定期的に周知する必要があります。

Q5-13:出生時育児休業申出期限の短縮に関する雇用環境の整備等の措置のうち、「育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと」(則第21条の7第3号)について、事業主が育児休業申出の意向を確認したものの、回答がない労働者がいる場合は、この要件を満たすためには、どのような取組を行えばよいのでしょうか。

→ (前略)回答がないような場合は、回答のリマインドを少なくとも1回は行うことが必要です(そこで、労働者から「まだ決められない」などの回答があった場合は、「未定」という形で把握することとなります。)

【出生時育児休業期間の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定】

Q6-3:出生時育児休業は、年次有給休暇の付与に係る出勤率算定に当たって、出勤したものとみなされますか。また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、欠勤した場合や子の看護休暇等の年休の出勤率算定に含まれない休暇を取得した場合についてはどのようにみなされますか。

→ (前略)出生時育児休業をした期間についても、育児休業をした期間と同様に出勤率の算定に当たり出勤したものとみなされます。また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、欠勤した場合や子の看護休暇等の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定に当たり出勤したものとみなされない休暇を取得した場合であっても、その日については出生時育児休業期間中であることから、出勤したものとみなされます。

Q6-9:出生時育児休業中に就業させることができる者について労使協定で定める際、 ・「休業開始日の○週間前までに就業可能日を申し出た労働者に限る」といった形で対象労働者の範囲を規定することや、 ・1日勤務できる者(所定労働時間より短い勤務は認めないなど)、特定の職種や業務(営業職は可だが事務職は不可、会議出席の場合のみ可など)、特定の場所(A 店は可だが B 店は不可、テレワークは不可など)で勤務できる者、繁忙期等の時期に取得する者等に限定することは可能ですか。

→ ご指摘のような形で対象労働者の範囲を定めることは可能です。

Q6-10:出生時育休中の部分就業の上限について、「就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の2分の1以下であること」とありますが、直前まで育児短時間勤務をしている場合等は1日の所定労働時間は6時間になるのですか。それとも出生時育児休業の開始により短時間勤務が終了となり、通常の勤務時間で計算するのでしょうか。

→ (前略)出生時育児休業期間中については、所定労働時間の短縮措置の対象となりません。したがっ

て、出生時育休中の部分就業の上限時間は、短縮前の労働時間をもとに計算します。

【管理監督者や通常と異なる労働時間制度の適用される労働者への適用】

Q6-11:労働基準法第 41 条第2号に規定する管理監督者に出生時育休中の部分就業を行わせることは可能ですか。

→ (前略)通常の労働者と同様の手続きを踏んだ上で、出生時育休中の部分就業を行わせることは可能です。(中略)出生時育休中の部分就業の合意の範囲内に労働時間の選択が限定されることをもって直ちに管理監督者性が否定されることにはなりません。ただし、出生時育休中の部分就業を行う場合であっても、引き続き管理監督者として扱われ、自身の労働時間に関する裁量を有していることから、予め合意した就業日時より少ない時間数しか実際に就業しなかったことをもって賃金の減額等のペナルティを課すことは、管理監督者性の判断においてこれを否定する要素として働きうることに留意することが必要です。

一方で、予め合意した就業日時の範囲を超えて就業することは育児・介護休業法上認められていないため、当日就業する日時の目途が立たない場合には、予め合意する就業日時を広く設定しておくことが考えられます。ただし、その場合でも、出生時育休中の部分就業を実際に行う時間数は、則第 21 条の 17 に定める範囲内(※)に収めなければならないことに留意が必要です。

(※)・出生時育児休業期間の所定労働日数の2分の1以下(1日未満の端数があるときは切り捨て)

・出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の2分の1以下

・出生時育児休業開始予定日又は終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

Q6-12:フレックスタイム制の適用される労働者に出生時育休中の部分就業を行わせることは可能ですか。

→ 可能です(労使協定等により対象外とされた労働者を除く。)。(中略)具体的には、以下の2つの方法が考えられます。

(中略)① 労働者をフレックスタイム制の対象としたまま出生時育休中の部分就業の対象とする。

(中略)② 労働者をフレックスタイム制の対象から外し、通常の労働者の労働時間管理を行うこととした上で、法第9条の5第2項の就業可能日等の申出を受け、同条第4項の規定に従ってその範囲内で日時を提示し、労働者の同意を得た場合に当該日時に就業させる。

Q6-13:フレックスタイム制の適用される労働者がその適用を受けたまま出生時育休中の部分就業をする場合は、労働者の就業可能日等の申出とそれを受けた事業主の提示については、例えばどのように行うことが考えられますか。

→ (前略)例えば、① 労働者が、就業可能な時間帯と出生時育児休業中に就業可能な時間数の最大幅を示し、② そのうえで、事業主から就業可能日時の外枠(その枠内で就業してよい範囲)のみを示し、その枠内での始終業時刻は労働者の決定に委ねることなどが考えられます。

Q6-14:フレックスタイム制の清算期間中に出生時育休中の部分就業を行った場合の賃金の支払に関してはどうなりますか。

→ (前略)フレックスタイム制における総所定労働時間は、出生時育児休業期間が含まれる清算期間でも特別の定めをしない限り変更になることはありません。そのため、出生時育休中の部分就業を行った時間を含む清算期間の実労働時間が清算期間の総所定労働時間に満たない場合には、その満たない労働時間分を控除した賃金を支払うことになります。

Q6-15:事業場外労働のみなし労働時間制の適用される労働者に出生時育休中の部分就業を行わせることは可能ですか。

→ 可能です(労使協定等により対象外とされた労働者を除く。)。(中略)具体的には、以下の2つの方法が考えられます。

①(中略)労働者を事業場外みなし労働時間制の対象としつつ、出生時育休中の部分就業の対象とする。

②事業場外における労働時間を算定しがたい業務から一時的に外して別の業務に従事させることとした上で労働者を事業場外みなし労働時間制の対象から外し、通常の労働者の労働時間管理を行うこととした上で、出生時育休中の部分就業の対象とする。

Q6-16:裁量労働制の適用される労働者に出生時育休中の部分就業を行わせることは可能ですか。

→(前略)予め合意した就業日時の範囲内で就業することとなっている出生時育休中の部分就業を行いながら裁量労働制の適用を続けることはできません。(中略)出生時育休中の部分就業を行わせる場合には、労働者を裁量労働制の対象から外し、通常の労働者の労働時間管理を行うこととした上で、通常の労働者と同様に、法第9条の5第2項の就業可能日等の申出を受け、同条第4項の規定に従ってその範囲内で日時を提示し、労働者の同意を得た場合に当該日時に就業させることとなります。なお、この場合においては、就業規則等で定められた通常の労働者に適用される所定労働時間数を元に就業可能な時間数(所定労働時間の半分)の算出を行います。

【出生時育休中の部分就業についての休業手当の取扱い】

Q6-17:出生時育休中の部分就業を行う日が、使用者の事情による休業となった場合について、会社は休業手当を支給する義務がありますか。

→ (前略)休業手当の支払いが必要となります。

詳細はこちらから↓

スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険手続きの具体的な対応に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください♪

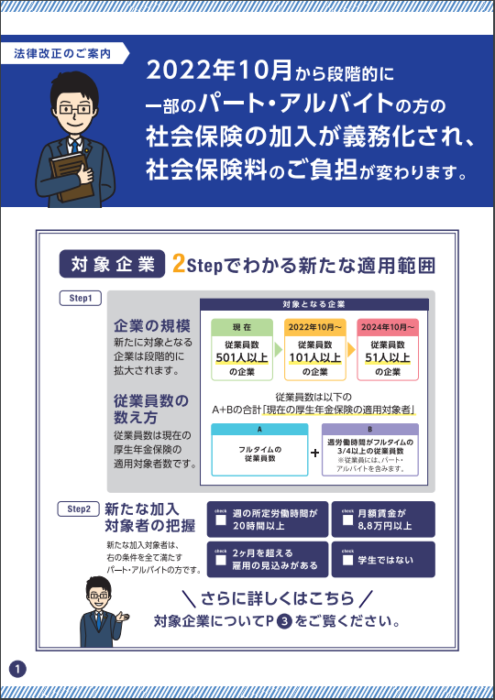

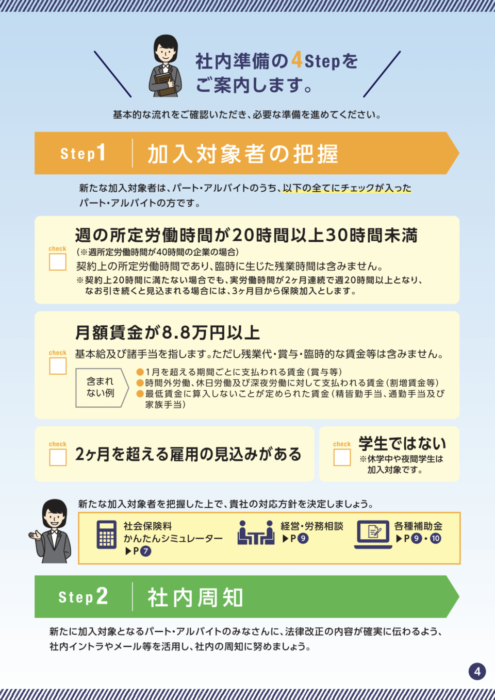

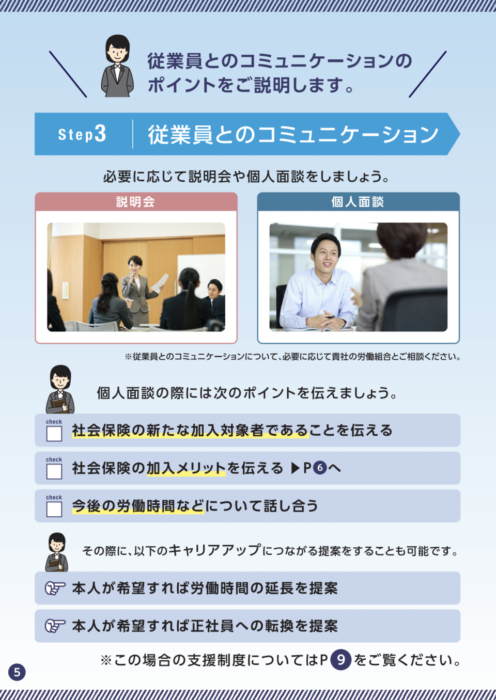

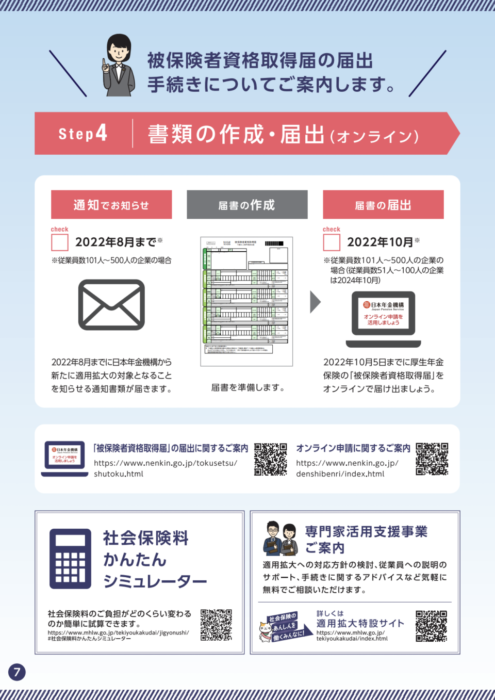

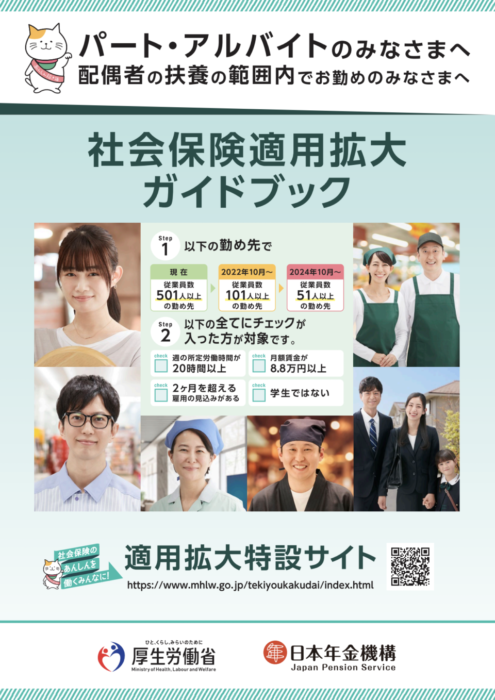

【2022年10月から適用】短時間労働者の適用拡大に関する資料が公表されています!

昨年7月にお知らせした、2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます! は覚えていますか?

もうすぐ適用が始まります。準備を進めてきましょう!

社内周知に困ったら、社会保険適用拡大特設サイトや、下のパンフレットを活用してみてください♪

お困りの場合は、お近くの社会保険労務士に早めにご相談ください!

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます|厚生労働省

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html#cmsEB4E4

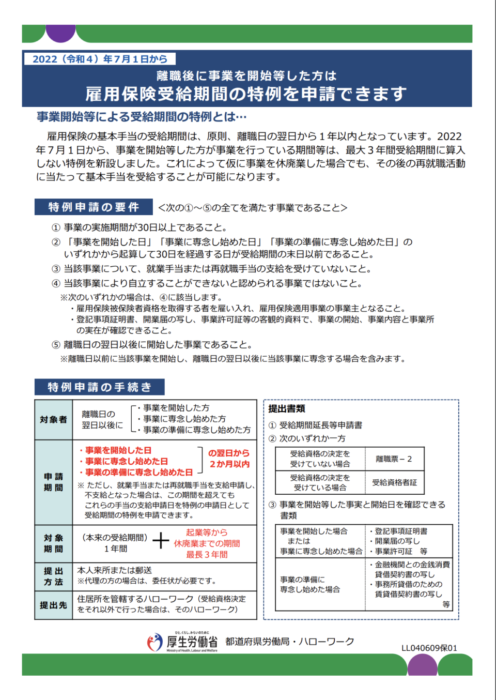

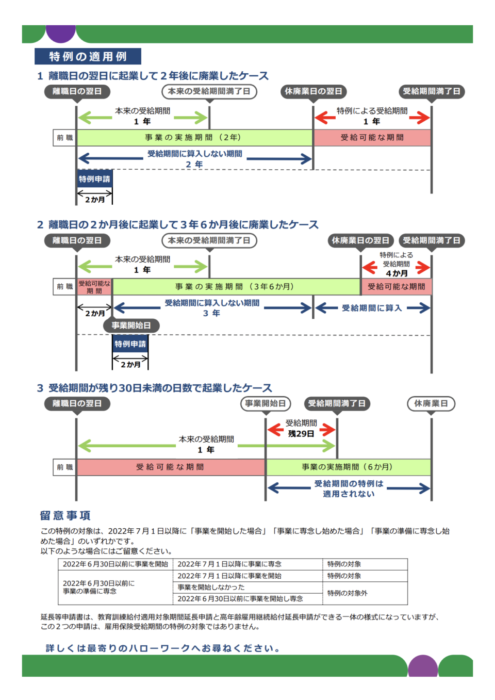

雇用保険受給期間の特例新設に関するリーフレットが公表されています!

2022年7月1日から、離職後に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。

厚生労働省にて、リーフレットが公表されています。

これまで雇用保険の基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年以内だったよね。

今回の特例によって、事業を開始した方が事業を行なっている期間の最大3年間は受給期間に算入しなくなりました!

つまり、会社員を辞めて新規で事業を開始し、その後事業を休廃業しても、また雇用保険を受給できることがあるんだね!

そうだね!特例申請には要件があるから、チェックしてみてください。

離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_26400.html

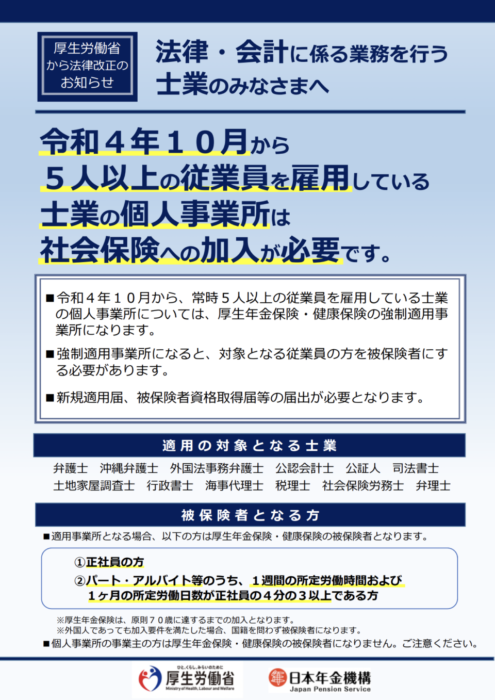

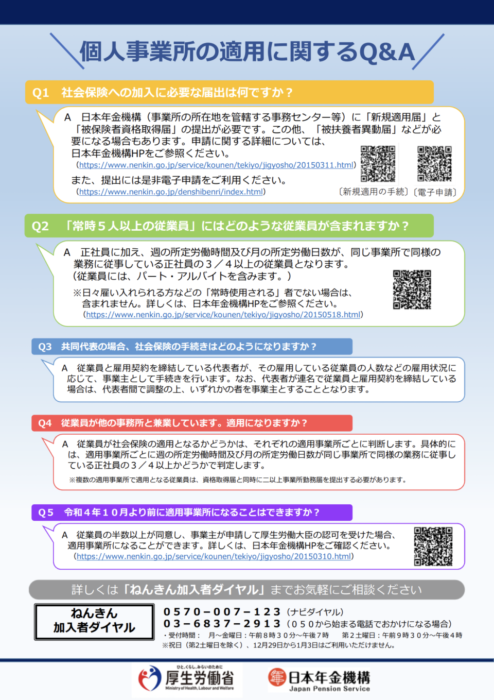

厚生年金保険・健康保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加に関するリーフレットが公表されています

令和4年10月1日から、5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は社会保険への加入が必要となります!

適用の対象となる士業

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

適用に向けた準備を進めていきましょう。

また、令和4年10月になりましたら速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行いましょう!

健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)|国民年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html

「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」が公開されています!

厚生労働省より「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」が公表されました。

この4月より順次施行されている育児介護休業法の法改正に伴って、育児休業期間中の社会保険料免除の改正に関するQ&Aが公表されています。

免除要件のうえでの育休期間の考え方、日数の数え方、実務上の届出についてなどが記載されています。

<育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A>一例

(出生時育児休業制度等について)

問3. 出生時育児休業制度についても今回の保険料免除にかかる改正は適用されるのか。

→出生時育児休業制度は、育児休業の一類型として創設される。

このため、今回の保険料免除にかかる改正は、現行の育児休業等と同様に出生時育児休業制度にも適用される。

(標準報酬月額の保険料免除にかかる 14 日以上の免除基準について)

問7. 前月以前から取得している育児休業等について、最終月の月末まで育児休業等を取得しておらず、

最終月に 14 日以上の育児休業等期間がある場合、最終月の保険料は免除対象になるのか。

→(中略)「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休業等期間中であるか、

その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14日以上)を取得している場合にのみ免除となる。

(賞与にかかる保険料免除について)

問14. 連続して1月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとしているが、1月は何日とするのか。

免除対象となるのはどの月に支給された賞与か。

→賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算する。(中略)

1月超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、

育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。

(連続する2つ以上の育児休業等について)

問17. 複数回の育児休業等が連続して取得されていた場合は、合算するのか。

→連続して複数回の育児休業等を取得している場合は、1つの育児休業等とみなすこととするため、

合算して育児休業等期間の算定に含めることとする。

(手続き関連)

問19. 育児休業等取得にかかる事業主から保険者への届出はいつ行う必要があるのか。提出期限等はあるのか。

→(中略)令和4年 10 月1日以降に取得する育児休業等については、育児休業等期間終了後であっても、

一定期間(育児休業等の終了日から起算して暦による計算で 1 ヶ月以内)であれば理由書等の添付がなくとも、

保険者等における受け付けを可能とする。

(経過措置)

問23. 改正案の適用対象となるのは、施行日以降の育児休業等についてか。

前月以前から施行日以降も引き続き取得している育児休業等については対象となるのか。

→施行日(令和4年 10 月1日)以後に開始した育児休業等について適用する。

改正法施行前から引き続いている育児休業等は改正前の規定が適用される。

詳細はこちらから↓

スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険手続きの具体的な対応に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください♪

2022年4月1日 主な法改正まとめ

2022年度がスタートいたしました。

新しくいくつかの法改正が行われておりますので、こちらの記事でご紹介させていただきます。

改正育児介護休業法

・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備および妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知

・意向確認の措置の義務付け

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

などが施行されています。

詳細は過去の記事にありますので、ぜひそちらをご覧ください。↓

改正国民年金法、改正厚生年金法

・国民年金保険料の改定

令和4年度の国民年金保険料:1万6590円

令和3年度は1万6610円であったため、20円の減額となります。

・在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額について在職定時改定を導入

~老齢厚生年金の受給権取得後→引き続き厚生年金保険に加入している場合~

現行:退職等の資格喪失時に受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額が改定される。

↓

改正点:65歳の者について、毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額が改定される。

退職等の資格喪失前であっても、各基準日までの被保険者期間が年金額に反映されるということですね!

・在職老齢年金制度(60~64歳)について支給停止とならない範囲の拡大

<在職老齢年金とは>

60~64歳までの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有しながら、引き続き就労している(老齢厚生年金に加入している)場合、年金額と賃金額に応じて年金額が調整されます。

(調整の計算式)

基本月額(年金の月額)+総報酬月額相当額(当該月の標準報酬月額+当該月以前1年間の標準賞与額の合計×1/12

上記計算式で算出した額が28万円を超えた場合に調整される

↓

この28万円が47万円へと変更されます。

これにより、調整される年金額が減縮されることとなりました。

・受給開始時期の選択肢の拡大

本来の受給開始年齢:65歳

現行:<繰り上げ>60歳から(減額率:1ヶ月あたり-0.5%) <繰り下げ>70歳まで(増額率:1ヶ月あたり+0.7%)

改正後:<繰り上げ>60歳から(減額率:1ヶ月あたり-0.4%) <繰り下げ>75歳まで(増額率:1ヶ月あたり+0.7%)

繰り上げに関しては減額率が-0.5%から-0.4%へ引き下げ、繰り下げについては70歳から75歳へ引き上げられました。

・国民年金手帳の廃止

こちらの手帳が廃止され、新しく「基礎年金番号通知書」の配布となります。

改正労働施策総合推進法

すでに令和2年6月1日に施行されていた職場におけるパワーハラスメントへの防止対策の強化について、中小企業にもついても義務化となります。

パワハラへの対応方針を就業規則等に明記すること、相談窓口の設置および周知といった対策の対応が必要となります。

改正女性活躍推進法

制度の基本的な枠組み

①各企業において自社の女性の活躍に関する状況の把握

②(把握した内容に基づいて)課題を分析

③(課題の解決に向け)目標を設定

④行動計画策定指針に盛り込まれた効果的取り組みを参考に、自社の課題解決に必要な取り組みをまとめた行動計画を策定・公表

⑤自社の女性の活躍に関する現状については、求職者の職業選択に資するよう公表

上記への取り組みは「一般事業主行動計画の策定」として、大企業には義務(常時雇用労働者301人以上)、中小企業(同300人以下)には努力義務としてスタートしました。

今回の法改正により、常時雇用労働者101人~300人以下の企業も義務の対象とすることとなりました。

労働保険徴収法(雇用保険料率)

令和4年4月より雇用調整助成金の財源である雇用保険二事業に係る率が変更となります(事業主負担のみ)。

3/1000→3.5/1000

また、令和4年10月からは年度途中ではありますが、失業等給付に係る率なども変更となり、労働者負担も変更となります。

イレギュラーな取り扱いのため、給与計算において対応の漏れがないよう要注意です。

詳細は過去の記事に載っておりますので、下記リンクよりご確認ください。↓

くるみん、プラチナくるみん認定の認定基準等改正

(次世代育成支援対策推進法施行規則)

「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けることができる、「くるみん認定」制度について、

男性の育児休業取得を促進する観点から認定基準の一部が改正されます。

また、現行の「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」に加え、新たに「トライくるみん認定」が創設されます。

認定基準は現行の「くるみん認定」と同等です。

改正育児介護休業法に対応した新しいパンフレットが公表されています

厚生労働省は、改正育児介護休業法に対応した新しいパンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」を公表しました。

令和4年の4月1日施行のものから、令和4年10月1日施行、令和5年4月1日施行と

時系列で解説されており、また、「義務」対応のものがわかりやすくなっております。

当コラムでも育児介護休業法の改正について解説しております!

合わせてご確認ください!↓

〇厚生労働省のサイトはこちら〇

スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険に関するご相談をお受けしております♪

お気軽にお問い合わせください。

- 最新の記事

-

- 2024年4月1日施行 裁量労働制の省令・告示の改正に関するリーフレットが公表されています

- 令和4年度地域別最低賃金改定状況が公表されています

- 労働者の過半数代表者の選出方法と選出の際のポイント

- 改正育児・介護休業法対応チェックリストが公開されています

- 改正育児・介護休業法対応の簡易版規定例について

- 【SmartHRマスター試験合格への道】学習対策法

- テレワークにおけるメンタルヘルス対策のための手引きが公表されています!

- 「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が更新されています

- 新型コロナウイルス感染時の労災補償及び傷病手当金の取扱いについて

- 厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットが公表されています

- カテゴリー

- 月別